開始,我們之間只隔⼀層紗

⼩學時期,因為跟著老爸沈迷 RO 跟卡巴拉島,所以童年裡有按鍵精靈,和他架給我當玩具的 RO 私服;國中時期跟著大家在玩噗浪的時候,會想要⾃定義模版,所以知道了 CSS 跟 HTML;⾼中的時候,跑去復興商⼯學 3D 動畫設計,學會很多來⾃程式語⾔的 3D 效果;⼤學的時候,有⼀個網友因為我許願想要準時知道地圖 BOSS 的出現時間,而寫了倒數計時器給我;出社會之後,發現⾼中的遺憾回合制卡片對戰遊戲 UNLIGHT,在公司收掉之後,程式碼與遊戲資料被都開源上了 GitHub。

程式與我這些年來斷斷續續地相遇,無論是在螢幕裡或是遊戲裡,甚至是作品裡,它一次次地出現在我的生活中。

既然它一直離我這麼近,那麼為什麼是現在才真正開始?

後來,我以為我懂,結果我不懂

我的第一堂網頁設計課,是 2018 年在 Udemy 上的,而且還是免費課程。從那之後,我一路靠著免費資源學習,如: UIUX設計、HTML/CSS、Bootstrap4、RWD、JQuery、入⾨ JavaScript 來打穩程式基礎。

我第⼀次前端⾯試機會,是憑著⼀股社會新鮮⼈的勇氣,去海投 CakeResume 得來的。我還記得那時候自己的程度就是六堂免費課程,⽽ API 只有看著課程串那麼⼀次,結果就被⾯試官說:「你連程式是什麼都不懂,所以只能提供無償實習。」

⽽第⼀次挫敗是在直播實戰營裡,那時的我也看了不少課程,只是我還是無法離職,⼀邊做著本科系平面設計的⼯作,下班後⼀邊跟實戰營,想跟著團隊做出比較大型的專案作品集好用於面試,在這個協作的過程中才發現⾃⼰跟其他⼈的差距,「我認為我學完了,卻是別⼈的基礎」。

之後我退回⾃⼰原本的位置,認真檢視⾃⼰的不⾜,決定更扎實地自學;同時也開始慢慢存錢,準備未來能報一堂全職的實體學習課程。

接著,想繼續,⼜很難繼續

雖然是這麼打算,但也沒那麼容易持續。

在報名 ASTRO Camp 之前,我持續地買線上課程學習,從前端到後端,看了《為⾃⼰學系列》、《⾦⿂也能懂系列》、《JS 新⼿地下城》、《克服 JS 奇怪的部分》、《PHP + MySQL》 後端基礎等課程,縱使我能⽤ XAMPP 建起全端開發環境,但卡在關聯式資料庫。更致命的是,當時正值疫情期間,我在半導體廠⼯作撈錢,訂單數量上升,雖然錢多,但加班地獄吃掉了我所有時間和精⼒,因此我跟程式的連結就這樣斷了。這三年不斷地輪迴,我產⽣了嚴重的職業倦怠,放假只想出去玩、看著獎⾦入帳和加班費疊加也沒成就感,像是被困在一間沒有窗的房間裡,時間過得很快,但什麼也沒留下。

直到 AI 出現,我看到了過去撞過的牆,未來會遇到的檻,看不懂的英⽂⽂件,搞不懂 GitHub專案,只要問得出來,就沒有什麼解決不了的,也因為這樣,我重新找回想學程式的那個夢。

我開始仔細檢視手上的存款,發現這些積蓄至少足夠我待業一年,既然如此,那我還在等什麼?是時候,全職投入程式學習了。

直到,五倍給我⼀把火,那 AI 就是東風

我為什麼選五倍?

客觀上來講,我認為自己需要實體課程,提供環境來維持學習⾃律,我也需要有團隊專案這個機會,並且我需要是全端開發,只偏向⼀端無法看到全貌,我還非常需要結業之後的⽀援,因為我⾯試表現不是很穩定,頻率有對上才能發揮。

主觀上來講,就是⾃學期間沒少看過五倍的免費資源,所以有⼀種追星成功的親切感,⽽且有看過龍哥在 PTT 上⾯回覆過,敢這麼自信、敢用 Rudy 而不是更大眾化的語言來示範和宣傳,我想那一定是真的很有底氣。

開始上課之後的感受是,雖然過去曾經有很長一段時間沒接觸程式,這也是把過去聽過但不算懂的東⻄撿回來,卻不知道為什麼,這些東西在現在看來都變得非常容易理解。

那感覺像是教了⼀點東⻄,我就有了新靈感;知道了新⼯具,就⾺上⽤得很開⼼。我喜歡龍哥在課堂上的分享,那像是他在點火,我藉著延燒,AI 將火勢變得更⼤。

在團體專案時,任何功能我都很想做,我甚⾄在正式開⼯前,就迫不期待實驗性的做⼀些會⽤到的⼩功能,更開⼼的是,我們的專案採取前後端混合開發,意味著我可以從前端做到後端,甚至連資料庫我都能接觸到。

在過程裡,我看到專案如何從零開始規劃,⼜如何逐漸龐⼤,每⼀⾏程式都是一粒粒的沙⼦,在過程中逐漸聚成塔,⼯具與套件協作和串接,最後累積成有 6000 ⾏的成品。

而在 AI 的協助,整體難度反而不那麼可怕,除了偶爾被它帶去繞遠路,大部分問題都能順利解決,真正卡住的,反而都是 AI 解決不了的地方,像是瀏覽器相容性、CORS 設定、或者第三方金流的加密格式錯誤這類細節。

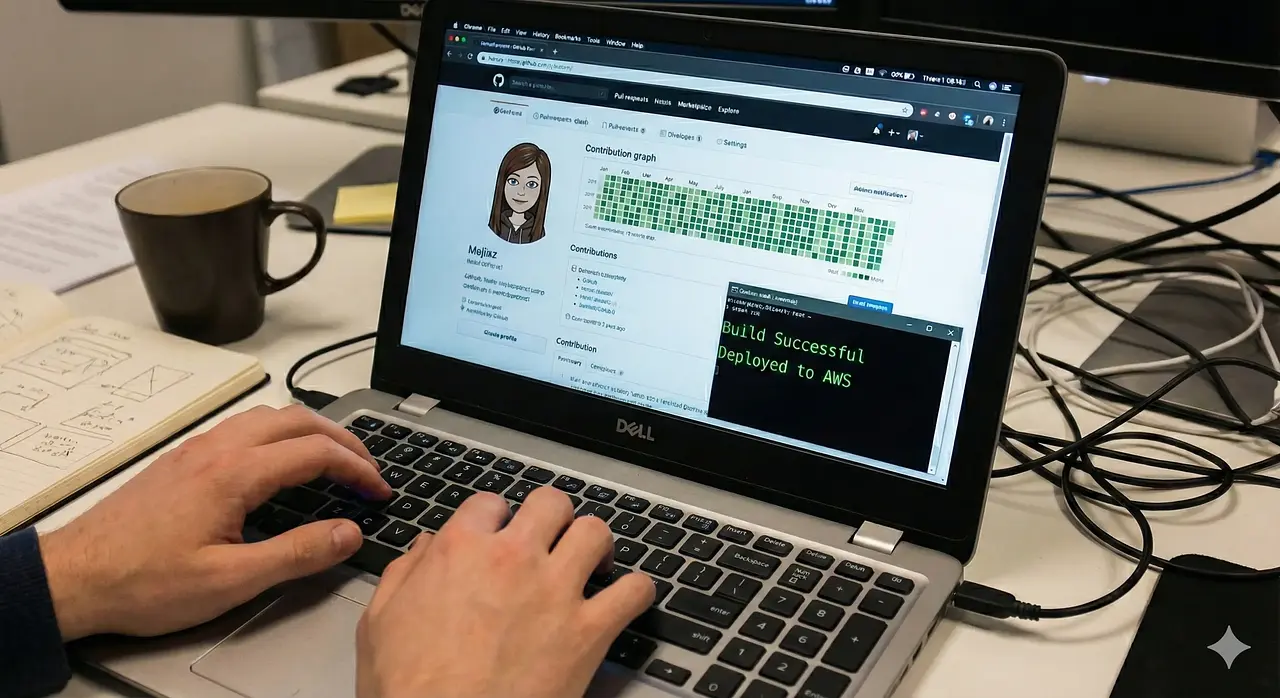

這一切讓我真正感受到,程式不只是寫出功能,更是一種創造的力量,每一次敲下的鍵盤,都像是在為自己的成長蓋穩固的基礎。

之後,AI 是我抓住機會的助⼒,成了結果

結業之後,我認為面試其實是最貼近業界的時候了,所以每一次面試,只要獲得回饋,我就會認真去調整和修正。畢竟在轉職路上,我能拿出來的展示的作品就是團體專案,但如果專案所用的技術與面試公司不完全相符,那我就只能靠人格特質或運氣來爭取機會。因此,每一次面試的回饋對我來說都非常珍貴,可以讓我知道如何證明自己以及讓面試官相信我有能力。

有一次收到面試邀約,我依舊仔細研究了職缺描述,未來有可能負責什麼功能和用到哪些技術,但我發現這些都是之前沒碰過的技術,為了理解他們的產品,我突發奇想:既然 AI 可以縮短學習與開發的時間,那我也能在面試前短短四天內,用這些技術快速做出一個最小全端 MVP,證明我的能力。

沒⽇沒夜的四天後,我忘不了⾯試當天,⾯試官當下的表情,看起來有點驚喜,顯然這個作品在他⼼中留下不錯的印象,拿到良好的第⼀印象後,會議室裡的氣氛變得很好,暢談了兩個⼩時多後,我也成功的在⼀個禮拜後拿到工程師的門票。

感謝當初的選擇

感謝龍哥不斷地強調 AI 的「放⼤」能⼒,這觀念在結業後依然深深地影響著我。

也感謝助教在適時提供的建議,很多開發流程裡並不是 code 寫出來就可以的,過程中需要考慮的東⻄很多,所以少不了他們的意⾒,讓我少走了很多冤路。

感謝團體專案的⼩夥伴,互相互補互相誇誇其實很舒服,尤其是結業後,專案因為AWS 免費到期下架,大家在我⾯試的前⼀天⼤半夜幫我搞部署。

感謝課務組安排的履歷健檢跟⾯試模擬,尤其是快速⾯試,那裡不是我的主戰場,卻因為足夠的訓練,讓我在外部⾯試時可以不那麼緊張,⽽且課務組非常會提供情緒價值,讓我結業後的求職焦慮完全沒有持續很久 XD

回頭看這一路,從童年的好奇,到自學的摸索,再到實體課程的投入與團隊專案的歷練,每一步都累積成今天的自己。感謝一路上每個指引、陪伴與支持的人,也感謝自己沒有放棄。

未來還有更多挑戰等待,但我已經準備好,用學到的知識和實作的經驗,一步步踏入真正屬於我的工程師之路。